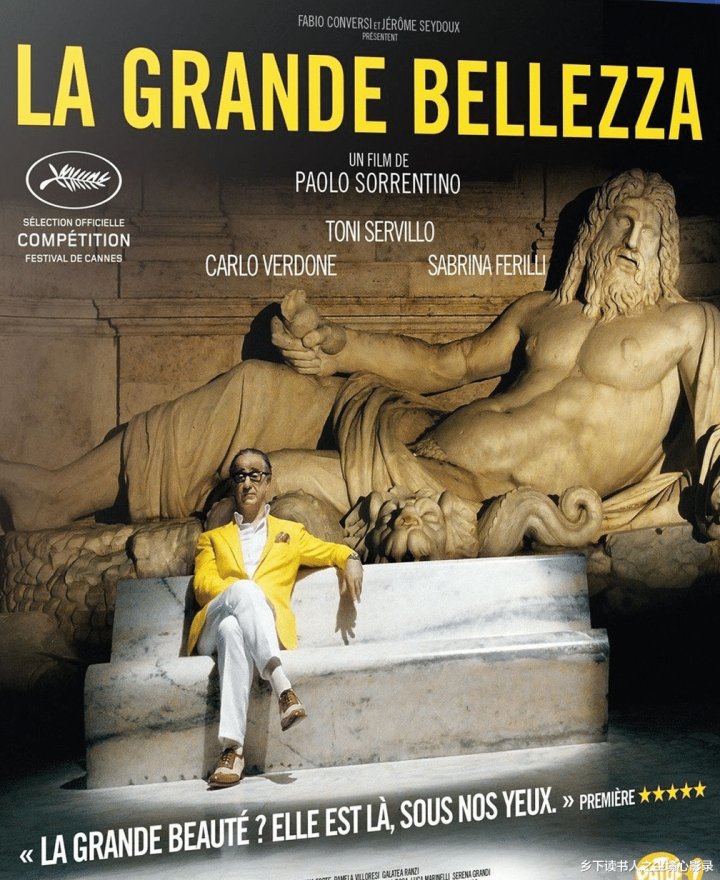

意大利电影《绝美之城》的背后, 是美, 还是别的什么?

- 发布日期:2025-07-05 20:16 点击次数:184

保罗・索伦蒂诺的镜头如同手术刀一般,划开了罗马的胸膛,在巴洛克式的穹顶阴影里、在特雷维喷泉的粼粼波光中、在古老斗兽场的砖石缝隙间……《绝美之城》——La grande bellezza用极致的视觉盛宴,包裹着一颗腐烂的心脏。

当主人公杰普・甘巴德拉在其七旬诞辰夜俯瞰这座 "永恒之城"时,他眼中倒映的,不是游客手册上的壮美奇观,而是文明暮色中人性的荒诞与精神的虚空。

这部荣获奥斯卡最佳外语片的作品,以美为诱饵,最终完成了对 "美" 的消解 —— 在那些令人屏息的画面背后,藏着现代人关于存在的终极追问:

当所有的美都沦为消费符号、当生命只剩下精致的消遣,我们该如何面对灵魂深处的荒芜?

一、当罗马成为美的傀儡。

1、电影开篇的长镜头堪称现代影像的西斯廷天顶画:无人机掠过圣天使堡的尖顶,滑过纳沃纳广场的摩尔人喷泉,最终降落在杰普位于顶楼的奢华公寓。

这个长达三分钟的镜头没有台词,只有 Ludovico Einaudi 的钢琴声在空荡的空间里回荡,镜头扫过满墙的艺术珍品、真皮沙发与巨型落地窗,最终定格在杰普衰老的面容上 —— 美景与美人的对位,暗示着罗马已从历史的精神丰碑沦为视觉消费的客体。

2、索伦蒂诺对建筑细节的痴迷近乎病态:圣卡罗教堂的曲面穹顶在鱼眼镜头下扭曲成外星生物,万神殿的巨型穹顶让祈祷的人群显得渺小如蝼蚁,威尼斯宫的大理石台阶上模特走秀的高跟鞋声与古罗马雕像的凝视形成荒诞交响。

这些画面并非对罗马之美的歌颂,而是对 "景观社会" 的隐喻 —— 正如德波在《景观社会》中所言,"景观是商品完全胜利的时刻",罗马的古老文明被拆解为旅游手册上的明信片、社交媒体的打卡点、富豪派对的背景板,连杰普本人的作家身份,也不过是这架美学机器上的一枚装饰齿轮。

3、电影中反复出现的 "面具" 意象,成为这种视觉拜物教的注脚。

狂欢节上的面具舞会,上流社会的盛装晚宴,甚至修女在教堂里的庄严仪轨,都被导演处理成华丽的 cosplay。

当杰普戴着印第安羽毛头饰在派对上起舞,当富婆们顶着夸张的假发在许愿池边自拍,罗马的美不再是精神的载体,而是欲望的遮羞布。

索伦蒂诺用这种极端的视觉堆砌,完成对 "审美资本主义" 的嘲讽:

我们越是沉迷于美的表象,就越容易忽视表象之下的精神贫血。

二、在废墟上寻找存在的支点。

1、杰普・甘巴德拉是现代版的奥德修斯,却迷失在文明的废墟中。

他年轻时写下的处女作《人类的界限》被誉为天才之作,却在之后的五十年里陷入创作枯竭,靠撰写八卦专栏和参加上流社会派对打发时光。

这种 "天才的堕落",暗合了本雅明关于 "波德莱尔与现代生活" 的论述 —— 当艺术沦为社交货币,当创作冲动被消费主义消解,知识分子便沦为文明废墟上的游荡者。

2、杰普的漫游轨迹构成对罗马的精神测绘:他在凌晨的斗兽场与妓女交谈,在修道院聆听修女的天籁之音,在贫民窟目睹少年的暴力游戏,在博物馆凝视古希腊雕像的断肢。

这些场景看似零散,却共同指向一个核心命题:

什么是 "真正的美"?

当修女纯净的歌声穿透教堂穹顶,杰普老泪纵横,这一刻的感动如此真实,却又如此短暂 —— 很快他就回到纸醉金迷的派对,用酒精和笑话掩盖内心的震颤。

这种分裂,正是现代人的精神困境:

我们在神圣与世俗之间摇摆,在短暂的感动与永恒的虚无之间徘徊。

3、电影中最具冲击力的场景,莫过于杰普探访 "女圣徒" 的段落。

这位隐居在阁楼的老妇人,声称自己与上帝对话,房间里堆满了用经血书写的 "启示录"。当杰普凝视那些斑驳的手稿,镜头突然切到他年轻时的幻影 —— 那个怀揣文学理想的青年,与眼前这个沉迷于浮华的老者重叠。

女圣徒的疯狂,恰是对杰普精神世界的镜像投射:

当我们放弃对真理的追求,转而拥抱精致的虚无,何尝不是另一种形式的精神癫狂?

三、在毁灭中重建意义。

1、索伦蒂诺对 "美" 的呈现充满辩证思维:他既沉迷于美的表象,又不断拆解美的神话。

电影中多次出现 "衰老" 与 "死亡" 的意象:

杰普的皱纹、妓女的沧桑、古建筑的残垣,这些与派对上的鲜肉模特、奢侈品广告般的场景形成残酷对比。

正如古罗马诗人贺拉斯所言 "人生易老,美易逝",电影中的美不是永恒的赞歌,而是对生命有限性的哀悼。

2、宗教元素在电影中扮演着复杂的角色。

教皇的车队在街头呼啸而过,信徒们疯狂追逐,却无人注意路边乞丐的苦难;教堂里的弥撒沦为上流社会的社交场合,香薰与圣歌掩盖不了长椅下的尘埃。

然而,当修女的歌声响起,当杰普在修道院的小教堂里闭目沉思,宗教又成为对抗虚无的最后防线。

这种矛盾,恰是现代社会的精神症候:

我们既怀疑宗教的救赎力量,又不得不承认,在理性主义破产之后,人类需要某种超越性的精神寄托。

3、电影的结尾,杰普站在公寓的露台上,俯瞰着永恒之城的灯火。

镜头缓缓拉远,罗马的天际线在夜色中若隐若现,如同一个古老而神秘的寓言。

这个没有答案的结局,正是索伦蒂诺对 "美" 的最终诠释:

真正的美,不在于视觉的狂欢,而在于直面存在的勇气。

当杰普放弃离开罗马的计划,选择继续留在这座充满矛盾与荒诞的城市,他终于明白,生命的意义不在于追逐虚无的美感,而在于在废墟上重建属于自己的精神家园。

四、当永恒之城不再永恒。

1、《绝美之城》的深层忧虑,是对文明衰落的隐喻。

罗马作为古典文明与基督教文明的双重象征,在电影中呈现出明显的衰败迹象:

古建筑被商业广告侵蚀,历史遗迹成为旅游经济的牺牲品,连杰普这样的知识分子,也沦为文化消费的共谋。

这种衰败,不是物理意义上的崩塌,而是精神层面的消亡 —— 当人们不再关心真理、正义与爱,转而沉迷于感官的享乐与符号的崇拜,文明便走向了暮色。

2、但索伦蒂诺并未陷入彻底的悲观主义。

电影中多次出现的 "水" 意象——喷泉、河流、雨水,既是罗马的地理特征,也是生命循环的象征。

当杰普在暴雨中漫步,雨水冲刷着他的脸庞,洗净了妆容与伪装,露出最本真的自我。

这一刻,美不再是精心设计的视觉符号,而是生命与自然的直接对话。

这种回归,暗示着人类或许可以通过直面真实的自我与世界,在文明的废墟上孕育新的可能。

总结。

在这个被视觉文化统治的时代,《绝美之城》如同一声尖锐的警钟:

它提醒我们,当所有的美都被简化为屏幕上的像素,当生命被拆解为社交媒体上的点赞数,我们正在失去与世界深度连接的能力。

杰普的故事,是每个现代人的精神寓言 —— 我们都在寻找某种超越性的存在意义,却常常迷失在美的表象之中。

但正如罗马历经千年兴衰依然屹立,人类的精神追求也从未停止:

在那些被解构的美学符号背后,在那些被消解的文明神话之中,永远存在着重建意义的可能。

这,或许就是《绝美之城》留给我们的终极启示:

真正的美,不在于看见,而在于感知;不在于占有,而在于思考。

当我们学会在华丽的表象下凝视生命的本质,在文明的废墟上倾听历史的回声,才能最终理解,什么是值得我们为之燃烧的 "伟大的美丽"。

- 内蒙电影厂: 麻雀虽小, 明星真不少!2025-03-06